【吹き抜け】メリット・デメリットとは?リビングの開放感の作り方を解説!事例つき

こんにちは。クジラ株式会社の矢野です。

| Writer 矢野浩一 代表取締役/プロデューサー 調理師学校を卒業後、起業という夢を叶えるため不動産業界へ。 20年近い不動産・建築業界での経験から、空き家を利活用した新しい形のホテル「SEKAI HOTEL」などの事業も手がける。 CREATOR’s STORY|矢野 浩一 |

|---|

商業施設やホテル、住宅展示場などでもしばしば目にする「吹き抜け」という言葉。

「この吹き抜けが開放的で良いね」なんて言ってる人を見ると、どこかおしゃれレベルが高い人に感じたりもしませんか?

吹き抜けと聞くと贅沢だったり、おしゃれというイメージがありますが、リノベーションするとなると実際のところはどうなのでしょうか。

ここでは実際のリノベーション事例を見ながら、吹き抜けのコスト、安全性、デザイン性、機能性などについてメリットやデメリットを解説します。

目次

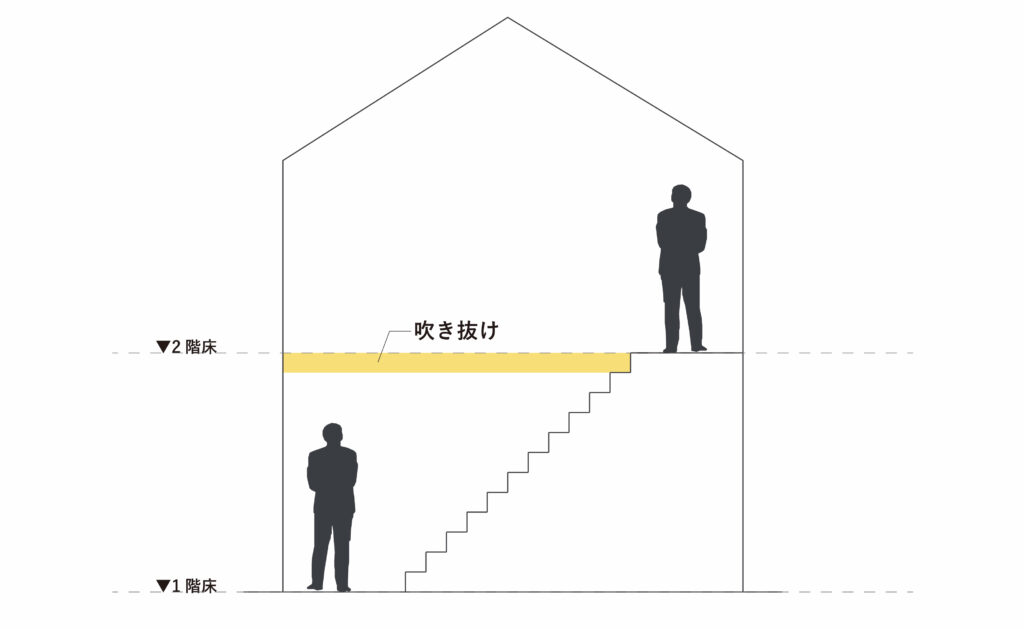

吹き抜けとは?

吹き抜けとは、上の階の床や天井を設けずに、2つ以上のフロアーを連続させる空間のことです。

ホテルのロビーのデザインに使われていたりします。普段の生活だとショッピングモールで見かけますよね。

リビングと相性が良い吹き抜け

“居心地が良いリビング”でよくイメージされるのが、開放的に感じる“高い天井”です。

では、私たちの日常生活においてどのくらいの高さから、開放的な高さに感じるのでしょうか。

マンションや一戸建てなど、多くの住まいは室内の天井高が2.3m〜2.5m前後に設計されています。

成人男性が真上に手を挙げて、少しジャンプすれば触れる高さです。つまり3m以上の天井高になってくると“高めの天井”という感覚になり、4m以上の天井高になると“開放的”だと感じるわけです。

これは日常生活で訪れるさまざまな商業施設やホテルが4mに近い天井高、もしくはそれ以上の高さで設計されており、そういった空間に訪れた時に感じる特別感や贅沢感を想起させているからです。

住む人の個性が出るリビングでの過ごし方。吹き抜けのあるリビングを作ることで毎日の時間が少しリッチになるのかもしれません。

吹き抜けのおしゃれなデザイン事例

吹き抜けデザイン事例①:“遊べる家づくり”を体現した吹き抜け

アウトドアが趣味のご夫婦が、庭だけでなく室内にもたくさんの遊び心を詰め込んだリノベーション事例。高所の掃除やメンテナンスのしやすさを考え、キャットウォークを設置しました。

▼遊び心を詰め込んだ吹き抜け事例

吹き抜けデザイン事例②:吹き抜け部分の壁面を活用

吹き抜け空間は“上の階まで続く壁面”があるのも大きな特徴です。壁面の高さ・広さを上手く利用したデザインは非常にインパクトが強いです。空間のコンセプトを強く押し出したい方におすすめの手法ではないでしょうか。

▼吹き抜け部分の壁面を活用した事例

吹き抜けデザイン事例③:閉塞感を解消する階段部分の吹き抜け

一戸建てにおける階段室はどこか閉塞感を感じます。階段部分を吹き抜けにすることで閉塞感を解消するだけでなく、階段や手すりなどもこだわることで開放的かつおしゃれな空間になります。

▼閉塞感を解消する階段部分の吹き抜け事例

【番外編】事例:平屋や2階でも開放的な空間に

吹き抜けの意味とは、上下階空間をつなげた空間です。そのため、平屋や2階を吹き抜けにすることはできませんが、天井を抜いて勾配天井にすることで吹き抜けと似た雰囲気にすることができます。

こちらの事例では、寝室の天井を屋根の勾配と合わせた勾配天井にしました。狭い寝室でも、天井が高くなることで開放感のある空間にすることができます。

スポットライトやブラケットライトなど照明と合わせてコーディネートすると、より魅力的な寝室になります。

▼平屋や2階でも天井を高くする事例

吹き抜けのメリット

実際にリノベーションの物件選びやデザインのプランニングの際に吹き抜けを選ぶメリットとはどんなものなのでしょう?

吹き抜けのメリット①:冬でも明るい部屋ができる

高いところに窓を設置することができるため、部屋全体に日光を届ける事ができます。

北向きの部屋や、建物が密集している住宅は日当たりの悪さがネックになることがありますが、吹き抜けを作る事で解決する方法もあります。

吹き抜けのメリット②:開放的な空間になる

面積が広くない部屋でも、天井を高くすることで開放感があり広く感じさせることができます。家族が集まるリビングや玄関などの狭くなりがちな空間に吹き抜けを作るのはどうでしょう?

また、吹き抜けはリビング階段とも相性が良いです。吹き抜けにすると床面積が減ってしまう懸念点がありますが、リビング階段にすることで、廊下や階段ホールをなくすことができ、居室の面積確保に繋がります。

吹き抜けのメリット③:特徴的なデザインが可能

基本的に同じ目線の高さを前提に、室内のデザインがプランされますが、吹き抜け部分は上下にもデザインの余地が生まれます。高く大きな壁面を活かして、住まいの個性を演出することが可能です。

吹き抜けのメリット④:床を張って部屋を作れる

将来的に床を張って新たな部屋にすることも可能です。間取りや構造を事前に想定していれば、リビングの吹き抜けに床を張り、2階部分に1部屋追加することができます。

こうしたフレキシブルな活用法は、将来の家族構成の変化やライフスタイルの変化に対応できるためおすすめです。最初は開放的な空間として楽しみ、その後必要に応じて部屋にすることで、家の価値を最大限に引き出すことができます。

吹き抜けのデメリット

では、吹き抜けを選ぶ前に注意しておきたいポイントとは何になるのでしょうか?建物の構造や間取り、その後の内装デザインのプランニングにも大きく影響しますので必ず確認しましょう。

吹き抜けのデメリット①:2階の居室数が減る

吹き抜けは上の階の床を取り払って作るので、部屋数が少なくなってしまいます。計画の時には必要な部屋数や収納などを検討した上で、吹き抜けを計画する必要があります。

吹き抜けのデメリット②:室内の音が響く

吹き抜けにするとうるさいのでは?という声もよく聞きます。良くも悪くも音がよく届くのは事実です。受験中のお子さんの部屋にリビングの賑やかな音が届くのは良くありませんよね。リビングと勉強部屋を隣接しないようにするなどのレイアウトと、部屋を防音仕様にするという工夫が必要になります。

吹き抜けのデメリット③:掃除や電球交換などメンテナンスが大変

高所にライトや窓があるので、電球の交換や窓の掃除が大変になります。ライトはLEDにして交換する頻度を減らしたり、設計の段階でハシゴを使って手が届く高さに設置するなどの工夫をしましょう。

エアコンは効く?吹き抜けの空調

「天井が高いと空調の効きが悪くなるんじゃない?」という不安の声をよく聞きます。「夏は暑く、冬は寒い」状態だと快適な家とは言えませんよね。

よくある対策としては、空調計画として吹き抜けのある天井にシーリングファンを設置します。ご存知の通り暖房は空間の高い位置に、冷房は空間の低い位置に偏る傾向があります。シーリングファンによって吹き抜け空間の空気を循環されるので、冷暖房の効きをよくするのに効果的です。

他には、サーキュレーターを置いて空気を循環させたり、床暖房を設置して足元の温度調節をする方法も効果的です。

物件探しで後悔しないために

構造的に吹き抜けが不可能な物件もあります。物件探しからリノベーションを検討している方は、物件を購入してから後悔しないよう、吹き抜けが不可能な物件の条件もしっかり覚えておきましょう。

吹き抜けに向かない物件①:耐震構造的に不可能な場合

木造住宅の中でも、吹き抜けにできる構造とできない構造とがあります。日本の住宅の約7割以上は梁と柱が組み合わさった「木造軸組み工法」で出来ているので、既に建てている住宅でも吹き抜けにする事が可能です。

しかし「2×4工法」や「鉄筋コンクリート造」の場合は床を無くしてしまうと、構造的に不安定になってしまうので、吹き抜けにする事ができません。柱や梁の状態によっても変わってくるので、構造に詳しい業者に相談してみましょう。

吹き抜けに向かない物件②:設備的に不可能な場合

天井裏や床下には、水道・ガス・電気の配管が張り巡らされている場合があります。吹き抜けを作りたい部分に、大きな水道管やガス管があれば諦めざるを得ないですが、配管を別の場所に移動させたり、綺麗に見せられるように部屋と同化する色で塗装するなど工夫をすれば吹き抜けが可能になる場合があります。

リノベーションで可能な吹き抜けのメリット・注意点:まとめ

こうして見ると一言で吹き抜けと言っても目的やプランニングによって、すごく個性が出るということがわかりますね。“住まいを機能的に使うための手段”というよりは、“暮らし方を豊かにするための手段”というようなイメージが浮かびます。

必要となる耐震性や機能性はしっかりと担保しつつ、みなさんの個性が溢れ出るような空間デザインを考える際に、吹き抜けという選択肢も一度検討してみてはいかがでしょうか?家族のスタイルやインテリアと合わせて吹き抜けを設計し、開放的な空間を実現しましょう!

中古マンション・中古戸建を購入してリノベーションを検討したい方はこちらから!持ち家のマンション・戸建をリノベーションしたい方はこちらから!